Transfer

Präambel

Durch das Inkrafttreten des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetztes (BayHIG) vom 05.08.2022 erweitert sich das Aufgabenspektrum der Hochschulen expressis verbis um „Wissens- und Technologietransfer“ (Art. 2, Abs. 2). Ziel vorliegenden Grundlagenpapiers ist es, diese steuerungspolitische Maßgabe für die Bedarfslagen der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Würzburg zu „übersetzen“: In Einklang mit dem fakultären Selbstverständnis gilt es, den vorgegebenen Transferbegriff so mit Inhalt zu füllen, dass er den vielfältigen Disziplinen unserer Fakultät in ihren jeweiligen Wissenschaftskulturen sowie deren Bedarfen gerecht wird und ein präziserer Austausch darüber ermöglicht wird. Ferner sollen Kategorien von Aktivitäten benannt werden, die der Erfassung bereits erfolgter, konkreter Transferbemühungen aber auch als Anregung für neu entstehende Projekte dienen können. Abschließend wird die Projektstrategie der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Würzburg konturiert, welche förderliche Rahmenbedingungen für neu entstehende Transferideen diskutier- und realisierbar macht. Insofern gliedert sich das vorliegende Grundlagenpapier wie folgt:

- Transferkonzept der Fakultät für Humanwissenschaften, Würzburg

- Konkretion: Kategorien von Transferaktivitäten an der und für die Fakultät für Humanwissenschaften, Würzburg

- Transferstrategie der Fakultät für Humanwissenschaften, Würzburg

Es sollen hiermit förderliche Grundlagen für Transferbetätigungen geschaffen werden. Die aus dem BayHIG hervorgehende Maßgabe zur Förderung des „Wissens- und Technologietransfer einschließlich Unternehmensgründungen“ wird derart gelesen, dass Transfer dabei nicht ausschließlich auf produkt- und zweckgerichtete sowie ökonomisch ausgerichtete Vorhaben begrenzt, derlei Betätigungen aber ausdrücklich ermöglicht werden. Alle nachfolgenden Konkretionen, Überlegungen und Schlussfolgerungen sind dabei einem tiefgreifenden Verständnis von Forschungsfreiheit und Bekenntnis zu Grundlagenforschung sowie zu Demokratie und Meinungsfreiheit unterzuordnen. Davon abweichend bleibt die Anerkennung „vermeintlich sinn- und zweckfreier“ Forschung als wissenschaftliches Grundrecht (vgl. Holzbaur, 2023, S. 73) unangetastet: Mitarbeitende und Lehrstuhlinhabende entscheiden eigenverantwortlich, ob sie sich für entsprechende Projekte engagieren wollen oder nicht. Die Freiheit, sich gegen solche Betätigungen auszusprechen, geht nicht mit einem aktiven Nachteil einher, sondern wird als Teil der Meinungsfreiheit respektiert.

Es ist Anliegen dieses Grundsatzpapieres dem Transferbegriff – im Sinne einer nutzbaren, gemeinsamen Verstehensbasis – genügend Kontur für praktisches Handeln und Arbeiten zu verleihen und dennoch so offen zu formulieren, dass entstehende Ideen und nutzbare Strukturen quer durch die vertretenen Disziplinen und Institutionen verstanden, genutzt und mitgetragen werden können (vgl. Sataøen, 2016, S. 64). Die entstehende Kontur soll als Elementarkern weiterer, notwendiger Reflexions- und Überarbeitungsschleifen dienen und nicht als unveränderbar aufgefasst werden.

Ergänzung des Transferbegriffs im Selbstverständnis der Fakultät für Humanwissenschaften

Transfer | Das Teilen und Distribuieren von Wissen mit bzw. in die Gesellschaft hinein verstehen wir als genuine Aufgabe einer traditionsreichen Bildungsinstitution, wie sie die Universität Würzburg darstellt. Die Fakultät für Humanwissenschaften ist hierbei einem differenzierten und vielschichtigen, weit über eine ökonomische Perspektive hinausgehenden Verständnis von Wissens- und Technologietransfer verpflichtet. Dieses Verständnis erwächst aus den vielfältigen Lehr- und Forschungsaktivitäten der verschiedenen Institute und Disziplinen in einer Komplexität, die nicht unterschlagen werden darf. Transfer und auch zeitgemäße Wissenschaftskommunikation sind von zentraler Bedeutung, um durch die Prozesse und Resultate humanwissenschaftlicher Forschung und Lehre in ihren grundsätzlichen Wertorientierungen einen vieldimensionalen „social impact“ zu bewirken und auf diese Weise den Bildungsauftrag der Universität in einer demokratischen Gesellschaft mit Leben zu erfüllen. Gerade unsere Lehramtsstudiengänge haben dabei eine große Bedeutsamkeit für das öffentliche Schulwesen und die grundständige Bildung der Gesellschaft. Hier nimmt der am Menschen ausgerichtete Transfer der humanwissenschaftlichen Fächer bereits jetzt vielfältige Formen an, die stets von einem Ethos der Verantwortlichkeit bezüglich der aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen getragen sind. Einer differenzierten Auffassung des Bildungsbegriffes im Sinne internationaler Entwicklungen zur „third mission“ folgend wird deshalb an der Fakultät auch keine alleinige Vermittlung von Lehrwissen und Forschungserkenntnissen angestrebt, sondern es wird eine Kultur wissenschaftlicher Selbstreflexion des Menschen gelebt, deren Ergebnisse zugleich in das tägliche Leben der Gesellschaft hineinwirken. Mit ihren auf das Humanum bezogenen Wissenschaften erreicht die Fakultät durch diese vielseitigen Transferleistungen einen substantiellen Beitrag zu einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Volluniversität sowie zu einer wirksamen „science for society“. [aktualisiert am 19.03.2024]

Gliederung des Grundlagenpapiers

Der im Kontext der Hochschulentwicklung verwendete Begriff des „Transfers“ findet vorwiegend im deutschen Sprachraum Verwendung. In internationaler Literatur wird meist die Begrifflichkeit „third Mission“ verwendet. Einige Quellen rekurrieren auf „third stream“. Jene drei Begriffe umfassen einen gemeinsamen Bedeutungskern, der auf eine indistinkt gelassene „Öffnung“ von Hochschulen verweist und von den beiden „primären Aufgaben“ der „Lehre“ und „Forschung“ abgrenzt wird. Je nach Autorin oder Autor divergieren die Abhebungen dieser Begriffe voneinander mehr oder weniger, bis hin zur synonymen Verwendung. (vgl. Sataøen, 2016; Kesten, 2019; Nabaho, Turyasingura, Twinomuhwezi & Nabukenya, 2022, Roessler, 2015).

Die Fakultät für Humanwissenschaften an der Universität Würzburg verpflichtet sich einem integralen („unteilbaren“) Verständnis von Forschung, Lehre und Transfer. Letztere, „neu hinzukommende“ Aufgabe wird nicht additiv zu den Säulen „Lehre und Forschung“ begriffen: Vielmehr wird darin eine Erweiterung des Blicks auf das Wirken und Rückwirken zwischen Universität und die sie umfassende Gesellschaft gesehen. In diesem gemeinsam geteilten, hypothetischen „Raum“ (vgl. „shared space“-Metapher bei Sataøen, 2016, S.°55) entsteht Potenzial für neue Aktionen, welche sich positiv sowohl für gesellschaftliches als auch universitäres Handeln entwickeln können (vgl. Vorley & Nelles, 2008, S. 7). Berghäuser und Hoelscher (2019, S. 60) betonen, dass die häufig vorgenommene ausschließende Abgrenzung von „Transfer“ zu „Lehre und Bildung“ weder den Bedürfnissen der modernen Informationsgesellschaft entspricht noch haltbar ist. Wechselseitige Verbindungen zwischen traditioneller Forschung UND Lehre mit Transferbestrebungen sind durchaus denkbar und wünschenswert (z.B. MOOCs, Summerschools, Beforschung von Transferbestrebungen).

Ein adäquates Verständnis von Wissens- und Technologietransfer, welches der breiten Fächerung der von der Fakultät für Humanwissenschaften der JMU repräsentierten Disziplinen und Institute gerecht wird, muss dieses breite Spektrum abbilden und entsprechend differenziert und vielseitig nutzbar ausfallen. Diese Vielfalt wird hierbei als Chance begriffen, welche sowohl den Wert humanwissenschaftlicher Erkenntnisse als auch deren Relevanz für die Gesellschaft sowie deren komplexe Verfasstheit verdeutlicht.

Einen über die verschiedenen Disziplinen hinweg konsensfähigen Begriffskern bilden dabei folgende Überlegungen:

1. Transfer findet im „Vereinigungsraum“ universitärer Angelegenheiten mit außeruniversitärer Welt statt.

2. Ziel ist es – gleichberechtigt neben gewinnorientierten Bestrebungen – neue Partnerschaften, Netzwerke und Beziehungen zu gewinnen und die Universität mehr für die bisher disjunkte Öffentlichkeit sowie außeruniversitäre Strukturen zu öffnen.

3. Transferaktivitäten gehen über die Kernaufgaben klassischer Hochschullehre und -forschung (vgl. Roesser, 2015; Sataøen, 2016; Berghäuser & Hoelscher, 2019) hinaus, können und sollen jedoch nicht klar davon abgetrennt werden (vgl. Vorley & Nelles, 2008).

4. Transfer soll nicht als eindimensionales „Hinauswirken“ von Universität in die Gesellschaft, sondern in einer emanzipatorischen Grundwirkung (erlaubt auch das „Denken der Gegenrichtung“) verstanden werden.

5. Transfer geht über rein reaktionäre Produktentwicklung hinaus. Ebenso davon umfasst sind proaktive Investments (Forschung, Lehre und damit in Zusammenhang stehenden Ressourcen) in die demokratische Gesellschaft und deren komplexe Bedarfs-, Problem- und Sachlagen.

Die gesellschaftliche Wirkung von universitärer Forschung wird an der Fakultät für Humanwissenschaften der JMU als eine ‚science for society‘ verstanden. In diesem Kontext werden nicht nur Antworten auf aktuelle Herausforderungen gesucht, sondern auch Prozesse und Rahmenbedingungen der Gesellschaft kritisch reflektiert und in diese rückgemeldet. Humanwissenschaftliches Denken sowie damit in Zusammenhang stehende Erkenntnisse liefern hochwertige und relevante Argumente, Sichtweisen und Ideen für ein demokratisches, selbstbestimmtes und solidarisches Miteinander von Menschen.

Aus diesem reflexiven Charakter der Humanwissenschaften resultiert folgende Maxime:

„Der Erfolg/Misserfolg einer Betätigung im Feld von Transferaufgaben soll nicht ausschließlich anhand unterkomplexer Metriken (wie „Monetarisierung“; „Anzahl an Beteiligungen und Ausgründungen“) beurteilt werden.“

Häufig wird bei der Konkretion von „Transfer“ auf die Trias aus „Wissens- und Technologietransfer“ (auch Konzepttransfer), „Weiterbildung“ und „Soziales Engagement“ (z.B.: Berghäuser & Hoelscher, 2019, Kesten, 2019 & Nabaho et al., 2022) rekurriert. Um der Breite der Bedarfslagen unserer Fakultät gerecht zu werden und dem emanzipatorischen Charakter des „Transfers“ Rechnung zu tragen, erscheint eine Ausweitung und Ausdifferenzierung dieser Trias sinnvoll. Eine erfolgsversprechende Basis liefert eine Studie Sataøens (2016), welche die Rekontextualisierungsleistungen norwegischer Hochschulen analysierte, um daraus eine nutzbare Annäherung an „Transfer“ (im Original „third mission“) herauszuarbeiten. Hierbei wurden vier Hauptdimensionen herausgearbeitet, aus deren Verschränkung sich konkretere Kategorien für Transferaktivitäten ergeben:

| Innovation | Kooperation | Debatte | Wissenschafts-kommunikation |

Innovation | Kommerzielle Verwertung von Wissen/ Forschung | Unternehmertum/ Interdisziplinarität | Entwicklung/ Gestaltung | Reputation |

Unternehmer-tum/ Interdisziplinarität | Strategische Partnerschaften | Einbezogensein | Dialog/ Austausch/ insbes. Politikberatung | |

Entwicklung/ Gestaltung | Strategische Partnerschaften | Einbezogensein | Öffentlichkeitsarbeit Reputation | |

Wissenschafts-kommunikation | Reputation | Dialog/ Austausch/ Insbes. Politikberatung | Öffentlichkeitsarbeit Reputation | Sichtbarkeit/ Stärkung der Reputation der Universität |

Neuere Trends der Hochschulentwicklung nehmen den „sozialen Fußabdruck“ („social impact“) (z.B. Soler-Gallert & Flecha, 2022) subsumierter Einrichtungen in den Fokus struktureller Maßnahmen der Weiterentwicklung und stellen somit Wissenschaft noch deutlicher in den Dienst der Gesellschaft. An unserer Fakultät sehen wir hier eine deutliche Verknüpfung zum gewählten Wahlspruch der Alma Julia: ‚Science for Society‘. Was die Förderung zukünftiger Transferbestrebungen an bzw. durch unsere fakultären Strukturen anbelangt, lassen sich somit folgende Kategorien für Transferaktivitäten ableiten:

- Unternehmerische/ volks- & marktwirtschaftliche Projekte

- Projekte für regionales und überregionales Einbezogensein

- Problemlösende, technologische Projekte/ Projekte für Verbesserungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens/ Projekte zur Konzeptentwicklung bzw. Konzepttransfer

- Populärwissenschaftliche Projekte

- Projekte zur Stärkung der Reputation (u.a. des Markenauftritts) der Fakultät/Universität

- Weiterbildungsbereich

- Projekte des sozialen und gesellschaftspolitischen Engagements

Untenstehend lassen sich konkretere Beispiele und Erläuterungen zu diesen Kategorien finden.

Obenstehende Kategorien verdeutlichen die erforderliche Bandbreite möglicher „Ausrichtungen und Befüllungen“ des Vereinigungsraumes zwischen universitärer und außeruniversitärer Welt. Konstruktive und kreative Ausweitungen erscheinen sinnvoll und könnten eigene Forschungsanlässe darstellen.

An unserer Fakultät wird die Auffassung vertreten, dass sich Transferaktivitäten und ideelle Konstrukte wie der „social Impact“ nicht immer adäquat in Metriken abbilden lassen. Insofern sprechen wir uns explizit gegen eine Hierarchisierung entsprechender Aktivitäten oder deren Designs untereinander bzw. der Nutzung solcher Metriken bei der grundsätzlichen Zuteilung von Mitteln aus.

Der integralen Auffassung der Aufgaben unserer Hochschule (Lehre, Forschung & Transfer) folgend, kann eine praktikable Transferstrategie nicht als Additum begriffen werden. Vielmehr geht es darum, die Verzahnung zu bestehender Forschung und Lehre darzulegen, die Verwobenheit zwischen Transferprojekten, Forschung und Lehre wertzuschätzen und notwendige Maßnahmen und Strukturen in bestehende Rahmenbedingungen einzupassen (vgl. Vorley & Nelles, 2008, S. 12).

Zur Stärkung bereits vorhandener Transferstrukturen und zur Förderung neuer Projektideen sollen daher folgende 6 strategische Bausteine unterstützend wirken:

Baustein 1: Drei Transferbeauftragte koordinieren die Transferbemühungen innerhalb unserer Fakultät sowie zwischen Fakultät und Universitätsleitung. Sie fungieren als Ansprechpersonen und Mittler zwischen den beteiligten Protagonisten. An unserer Fakultät werden Transferbeauftragte mit folgenden Aufgabenbereichen benannt:

-

- Dr. Andreas Rauh: Koordination der organisatorischen Integration an bestehende Strukturen der Fakultät, insbesondere des HDC. Ansprechperson für Fragen/Belange das Dekanat betreffend.

- Prof. Dr. Katja Bertsch: Ansprechperson für Mitarbeitende aller Institute und Lehrstühle der Fakultät für Humanwissenschaften, mit einem besonderen Fokus auf der Verbindung von Forschung und Transfer

- Manuel Ullrich: Ansprechperson für die und Koordination der Verzahnung von Transfer und Lehre, mit besonderem Fokus für lehramtsspezifische Frage- und Problemstellungen aller Einrichtungen der Fakultät

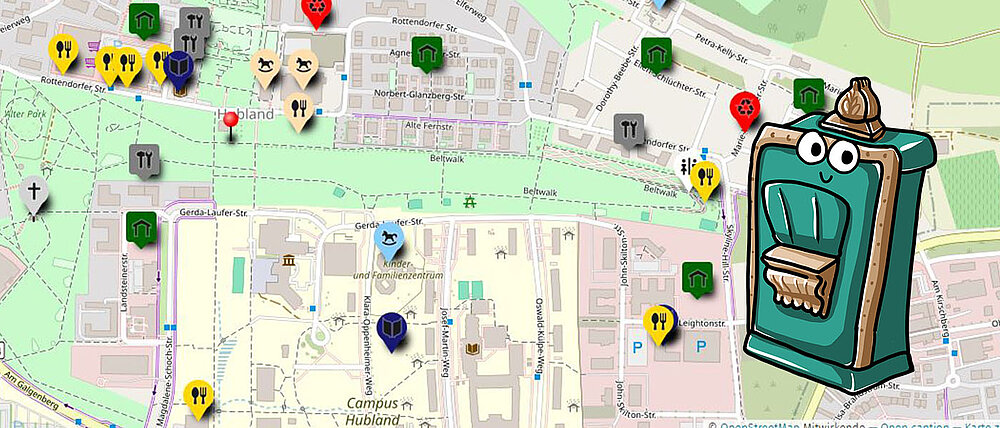

Baustein 2: Sichtbarmachen existenter Projekte auf der neu eingerichteten Transfer-Homepage

An unserer Fakultät gab und gibt es bereits vielfältige Transferaktivitäten. Dies werden als wertvolle Ressource für weitere, neue Ideen und Betätigungen gesehen. So gilt es in der Planung befindliche, laufende oder abgeschlossene Transferaktivitäten sichtbar zu machen. Diese werden über einen kurzen Fragebogen erfasst und auf der Fakultäts-homepage gegliedert nach oben benannten Kategorien abgebildet. Dies dient zum einen der Außendarstellung der Fakultät – auch innerhalb der JMU selbst – und attrahiert ggfs. die universitätsexterne Öffentlichkeit. Zum anderen soll die fakultätsinterne Kommunizierbarkeit und Vernetzung erhöht werden. So kann diese Sammlung Anregung für neue Vorhaben und Ideen sein, aber auch Best-Practice-Beispiele und Kontakte zum Erfahrungsaustausch vermitteln.

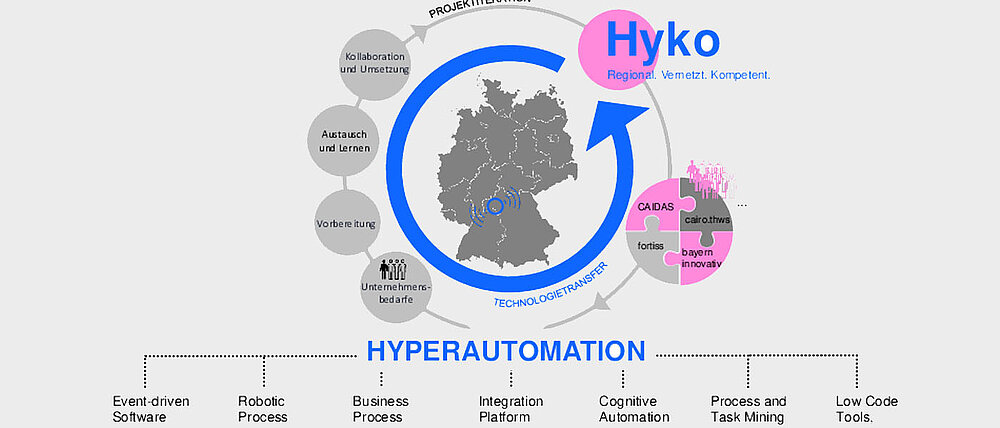

Baustein 3: Anbindung an bestehende fakultätsübergreifende Vernetzungsstrukturen

Das Human-Dynamics-Center (HDC) unserer Fakultät sehen wir als ideale Plattform für die Entwicklung weiterer Projekte und interdisziplinären Vermittler zwischen den Erfahrungen und Bedarfen einzelner Einrichtungen. Regelmäßige übergreifende Aktivitäten (z.B. Präsentationen am HDC-Sommerfest; themenzentrierte Symposien etc.) stellen den Kompetenztransfer und Ideenaustausch innerhalb der Fakultät sicher.

Baustein 4: Ausschreibung eines Transfer-Preises

In Analogie zum bestehenden Lehr- und Forschungspreis können sich Projekte oder Personen direkt (ohne Vorschläge durch das Institut) auf einen jährlich ausgeschriebenen und vergebenen Transferpreis bewerben. Dieser hebt gelungene Transferaktivitäten in das „fakultäre Bewusstsein“ (und darüber hinaus) und setzt zeitgleich Anreize für entsprechende Betätigungen einzelner Personen und OEHs.

Baustein 5: Spezifische Maßnahmen und Initiativen zur Erhöhung der Transferaktivitäten an der Fakultät für Humanwissenschaften

Die Fakultät für Humanwissenschaften plant die Einführung folgender Initiativen:

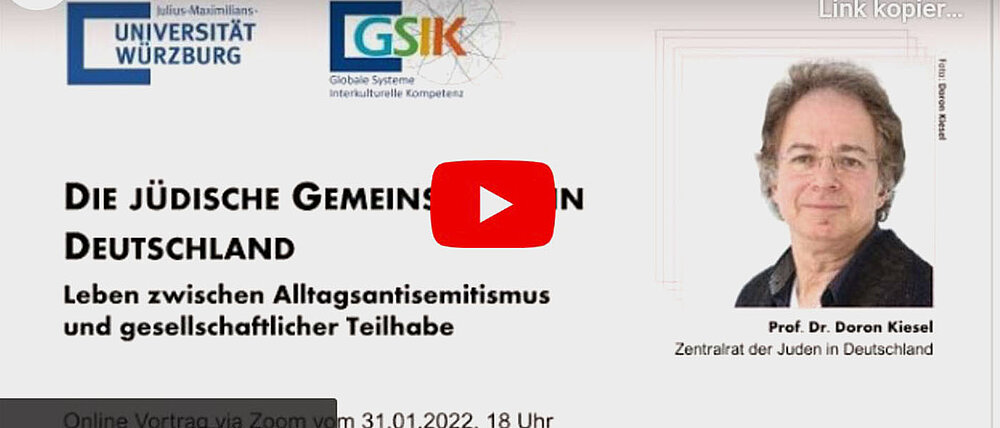

- Öffentliche Vorträge und Diskussionsforen: Regelmäßige Veranstaltungen, bei denen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung einem breiten Publikum vorstellen und in einen Dialog mit der Gesellschaft treten können.

- Kooperationen mit Schulen: Intensivierung bestehender Partnerschaften mit Schulen, um Lehrerinnen und Lehrer mit aktuellen Erkenntnissen aus der Humanwissenschaft zu versorgen und Schülerinnen und Schüler für diese Disziplinen zu begeistern.

- Kollaboration mit zivilgesellschaftlichen Initiativen: Durchführung gemeinsamer Programme bezüglich gesellschaftspolitischer oder erinnerungskultureller Fragestellungen und Diskurse; auch Interaktion mit aktivistischen oder künstlerischen Perspektiven

- Community Outreach: Engere Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden, um die Anwendbarkeit humanwissenschaftlicher Erkenntnisse im Alltag zu demonstrieren und das Bewusstsein für deren Bedeutung zu stärken.

- Online-Plattformen und -angebote für Wissenschaftskommunikation: Schaffung digitaler Räume, in denen wir mit einem breiten Publikum interagieren können, um Forschungsergebnisse zu teilen und Diskussionen anzuregen. Beteiligung an der Online-Informationsgesellschaft durch Entwicklung eigener Angebote.

- Praxisnahe Forschungsprojekte: Förderung von Forschungsprojekten, die direkte Anwendungen für gesellschaftliche Herausforderungen bieten und den Transfer von Wissen in die Praxis erleichtern.

Baustein 6: Transferaktivitäten als Forschungsgegenstand

Im Sinne der „Science for Society“ sieht die Fakultät für Humanwissenschaften sowohl in der Beforschung der Gestaltungsgrundlagen bzw. Konzeptbildung zum Transferauftrag, als auch in der Begleitforschung einzelner Projekte gewichtige Forschungsdesiderate mit Bezug zu den vertretenen Disziplinen und Fachrichtungen.

Über die hier angegebenen Implementierungsansätze der Fakultät für Humanwissenschaften hinausgehend, werden universitätsübergreifende Einrichtungen, Ombudspersonen und auch materielle sowie finanzielle Ausstattungen als begrüßenswert erachtet. Deren Einrichtung obliegt dabei übergeordneten Instanzen, wobei sich die Fakultät über eine enge Kooperation freuen würde und gerne kontinuierlich als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Quellen bzw. weiterführende Literatur:

Berghäuser, H. & Hoelscher, M. (2019). Reinventing the third mission of higher education in Germany: political frameworks and universities reactions in Tertiary Education and Management, 26 (2020), S. 57-76. DOI: 10.1007/s11233-019-09030-3

Holzbaur, U. (2023). Wissenschaft muss wirken. Forschung, Transfer und Bildung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wiesbaden: Springer Nature

Kesten, A. (2019). Analysis of the missions of higher education institutions within the scope of third mission understanding in International Journal of Educational Methodology, 5 (2019) 3, S. 387-400. DOI: 10.12973/ijem.5.3.387

Nabaho, L., Turyasingura, W., Twinomuhwezi, I. & Nabukenya, M. (2022). The Third Mission of universities on the African continent: Conceptualisation and Operationalisation in Higher Learning Research Communications, 12 (2022) 1, S. 81-98. DOI: 10.18870/hlrc.v12i1.1298

Roessler, I. (2015). Third Mission in wissenschaftsmanagement, 2 (2015), S. 46-47.

Soler-Gallart, M., & Flecha, R. (2022). Guest Editors’ Introduction: Special Collection on The Challenge of Social Impact for Research Methodologies. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221103669

Sataøen, H.-L. (2016). Transforming the "third mission” in Norwegian higher education institutions: a boundary object theory approach in Scandinavian Journal of Educational Research, 62:1, S. 52-67, DOI: 10.1080/00313831.2016.1212253

Vorley, T. & Nelles, J. (2008), “(Re)conceptualising the academy: Institutional development of and beyond the third mission”, in Higher Education Management and Policy, Vol. 20/3. DOI: https://doi.org/10.1787/hemp-v20-art25-en